Hartz IV war ein „Segen“, meldet der Spiegel (hier; und hier ein Hinweis und Kurzkommentar auf den Nachdenkseiten) und lässt zu dem Thema einen Professor der Volkswirtschaftslehre der Universität Regensburg zu Wort kommen, der auch für das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) in Nürnberg arbeitet. Das trifft sich gut, denn ich war vergangene Woche an der Universität Nürnberg eingeladen, um genau über dieses Thema mit einem Professor der dortigen Fakultät zu diskutieren. Und, kein Wunder, ich hörte genau die gleichen Thesen, wie sie der Professor aus Regensburg im Spiegel vorträgt. Man beschäftigt sich mit den Wirkungen der Arbeitsmarktreformen und untersucht beispielsweise die sogenannte Matching-Effizienz am Arbeitsmarkt, also die Frage, ob nach den Reformen offene Stellen und Arbeitssuchende schneller zueinander fanden als vorher.

Das aber ist ein problematisches Vorgehen, wenn es um eine politisch relevante Gesamtwürdigung der Effekte von Hartz IV geht. Es basiert nämlich, wie alle diese Analysen, auf der Annahme, dass eine Ceteris-Paribus-Klausel gilt: Man geht einfach davon aus, dass außer den Hartz-Reformen im Untersuchungszeitraum nichts Wichtiges mehr passiert ist. Damit übersieht man aber von vorneherein, dass die Hartz-Reformen eine Entwicklung erheblich verstärkten, die schon seit dem Ende der 1990er Jahre angelegt war und die darauf hinauslief, die Löhne in Deutschland weit weniger stark zu erhöhen, als es von der Produktivitätsentwicklung her geboten gewesen wäre. Man wollte damals, diese Wortwahl unterschrieben im Rahmen eines Bündnisses für Arbeit im Jahr 1999 sogar die Gewerkschaften, die „Produktivität für die Beschäftigung reservieren” (dazu hier eine Würdigung aus der damaligen Zeit). Wenn man eine solche Maßnahme wie Hartz IV empirisch untersuchen will, kann und darf man die Effekte, die von der Reform als solcher ausgingen, nicht trennen von den Effekten, die von dem gesamten Komplex ausgingen, in den Hartz IV eingebettet war.

Warum die These von Hartz IV als „Segen“ weit neben der Realität liegt, lässt sich ohne weiteres nachweisen, wenn man das tut, was Volkswirte eigentlich tun sollten, nämlich alle Effekte – national und international – in die Analyse einzubeziehen, die von einer solchen institutionellen Änderung wie Hartz IV ausgelöst oder von ihr verstärkt wurden. Internationale Effekte aber kommen bei den Untersuchungen (oder in Interviews) deutsche Ökonomen überhaupt nicht vor. Das ist in einer hoch verflochtenen Weltwirtschaft niemals gerechtfertigt, in einer Währungsunion aber, wie wir sie in Europa seit zwanzig Jahren haben, ist das fahrlässig.

Hätte mir jemand 1995 die Frage gestellt, wie der Versuch Deutschlands, im Rahmen der Europäischen Währungsunion seine Löhne zu senken (bzw. weniger zu erhöhen im Vergleich zum Produktivitätszuwachs), wirken würde, wäre die Antwort sehr einfach gewesen. Ich hätte gesagt, dass dann, wenn die anderen Länder ein deutsches Lohndumping ohne Gegenmaßnahmen hinnähmen oder gar ihre Löhne stärker erhöhten, als es von ihrer jeweiligen Produktivität her gerechtfertigt wäre, Deutschland ohne Zweifel einen Exportboom und eine außergewöhnlich gute wirtschaftliche Entwicklung erleben würde. Ich hätte aber auch gesagt, dass eine solche Politik den Keim der Zerstörung der EWU in sich trage und damit längerfristig auch für Deutschland katastrophale Folgen hätte.

Um Hartz IV angemessen zu würdigen, muss man es einbetten in die Gesamtkonstellation, die bei der Lohnfindung zu jener Zeit in Deutschland und in Europa gegeben war. Hartz IV war nur der letzte Abschnitt einer Politik, die darauf ausgerichtet war, die Lohnentwicklung unter den Pfad zu drücken, der dem entspricht, was wir goldene Lohnregel nennen, also dem Zuwachs, der sich aus dem Produktivitätstrend plus der politisch gesetzten Zielinflationsrate ergibt. Hartz IV hat die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften erheblich geschwächt, weil die Bereitschaft der Arbeitnehmer, sich für höhere Löhne in die Bresche zu werfen, durch die Drohung, bei Arbeitslosigkeit rasch auf Sozialhilfeniveau zu fallen, vermindert wird. Der einzelne Arbeitnehmer rechnet einfach damit, dass sein Kampf für höhere Löhne sehr schnell auf ihn persönlich zurückfallen kann.

Die Folgen der Agenda

Das Kernproblem bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Arbeitsmarktreformen, die von Rot-Grün nach dem Jahr 2000 umgesetzt wurden, liegt in der einseitigen Ausrichtung der Ökonomik. Viele Ökonomen in Deutschland haben sich eine einfache Argumentation zu eigengemacht, mit der sie die deutsche Politik seit Beginn der Währungsunion verteidigen: Wenn man wie in Deutschland zu Agenda-Zeiten und eben mit Hilfe der Agenda 2010 eine (relative) Lohnsenkung (gegenüber dem Ausland) durchsetzen kann und dann nach zwanzig Jahren mehr Beschäftigung, weniger Arbeitslosigkeit und zudem noch eine starke Position in Europa zu verzeichnen sind, muss diese deutsche Politik einfach richtig gewesen sein.

Diese simple Erzählung scheint die Agenda 2010 immer und immer wieder zu rechtfertigen, und die deutschen Medien machen das kritiklos mit. In der SPD haben immerhin einige in der neuen Führung verstanden, dass schwerwiegende Fehler der Agenda dringend korrigiert werden müssen. Doch die entscheidende europäischeDimension bleibt wohl auch ihnen verschlossen oder gleichgültig. In Kombination mit der Union, die der größte Fan der Agenda 2010 ist, ist ohnehin nicht damit zu rechnen, dass es im Bundeskabinett auch nur eine Stimme von Gewicht gibt, die in der Lage wäre, die Geschichte wirklich aufzuarbeiten.

Viele ökonomische Analysen in diesem Zusammenhang kranken daran, dass sie von den Bedingungen einer relativ geschlossenen Volkswirtschaft ausgehen und von einer Volkswirtschaft, die über ein System flexibler Wechselkurse mit dem Rest der Welt verbunden ist. Deutschland aber war schon zu Beginn des Lohnsenkungs-‘Experiments’ eine relativ offene Volkswirtschaft und wurde im Laufe der Jahre und als Ergebnis der Lohnmoderation zu einer extremoffenen Volkswirtschaft, d.h. exportlastig. Deutschland ist zudem Mitglied einer großen Währungsunion, wirtschaftete also unter Außenhandelsbedingungen, die dem Modell flexibler Wechselkurse diametral entgegengesetzt sind. Analysen, die das nicht an erster Stelle berücksichtigen, können daher keinen seriösen Erkenntnisgewinn bringen.

Was genau ist in Wirklichkeit passiert? Bei einer relativ normalen Produktivitätsentwicklung blieb der Anstieg der deutschen Reallöhne in den ersten zehn Jahren des Jahrhunderts ganz nahe bei null. Durch die bewusste und politisch orchestrierte Lohnzurückhaltung in Deutschland entstand ein wachsender Spielraum für die deutschen Unternehmen, im Außenhandel entweder über Preissenkung den anderen Handelspartnern Marktanteile abzujagen (übrigens auch auf Drittmärkten, nicht nur innerhalb der Währungsunion) oder bei unveränderten Preisen erheblich größere Gewinne zu erzielen als die Unternehmen in den EWU-Ländern mit „normaler“ Lohnentwicklung.

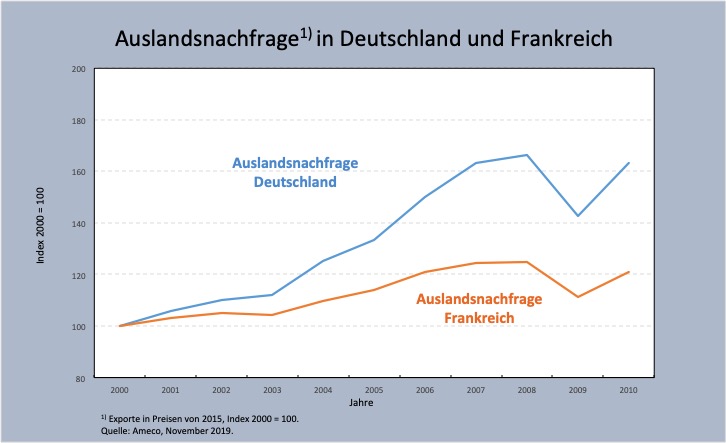

In Sachen Export schlug Deutschland folglich alle anderen europäischen Partner weit aus dem Feld, wie es die Abbildung 1 am Beispiel Frankreichs zeigt. Die deutschen Exporte explodierten förmlich in den Jahren 2006 und 2007 sowie nach der Finanzkrise. Deutschland konnte seine globalen Marktanteile trotz der aufkommenden Konkurrenz durch China behaupten, während Italien und Frankreich weit zurückfielen. Der Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg in Deutschland dramatisch an und liegt heute bei fast 50 Prozent.

Abbildung 1

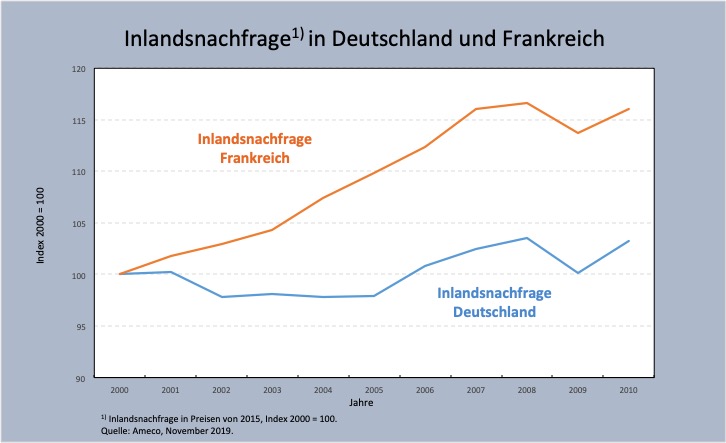

Der Preis für die Lohnmoderation war allerdings, wie Abbildung 2 zeigt, eine schwache deutsche Inlandsnachfrage, weil die privaten Haushalte in Deutschland erwartungsgemäß auf ihre deutlich verschlechterten Einkommensperspektiven mit einer Einschränkung ihres Konsums reagierten. Der private Verbrauch blieb lange Zeit extrem schwach und passte sich der Stagnation der Reallöhne pro Stunde nahezu perfekt an.

Abbildung 2

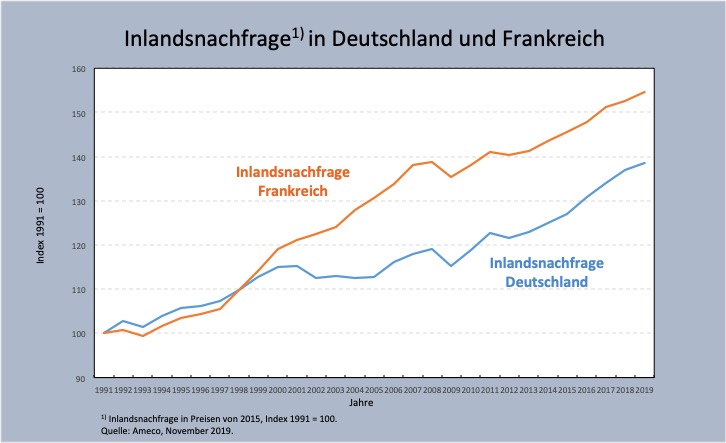

Daraus ergab sich eine in der Geschichte selten gesehene gespaltene Wirtschaftsentwicklung. Während die Exporte abhoben, blieb die Inlandsnachfrage am Boden und erholte sich erst nach 2010. Sie stieg anschließend etwa so wie in Frankreich, was heißt, dass die Niveau-Lücke bei der Inlandsnachfrage zwischen beiden Ländern weiterhin groß ist (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3

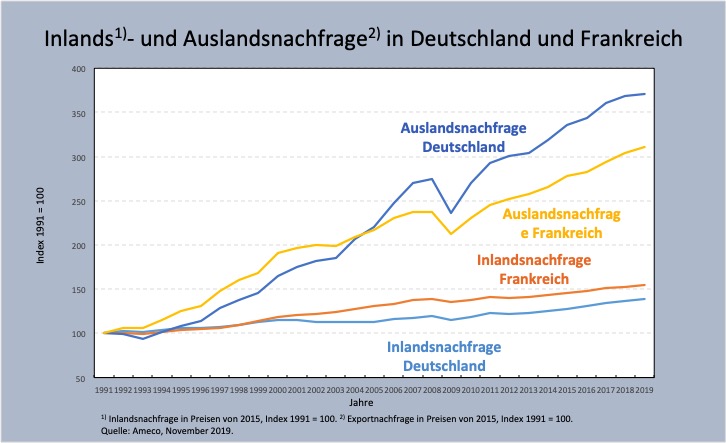

Vergleicht man Inlands- und Auslandsnachfrage von 1991 an (Abbildung 4), sieht man, wie gewaltig die Lücke ist, die bei der deutschen Auslandsnachfrage in Relation zu Frankreich und in Relation zur deutschen Inlandsnachfrage entstanden ist.

Abbildung 4

Die Lösung des Rätsels

Diese einfachen empirischen Ergebnisse beinhalten den Schlüssel zur Lösung des Agenda-Rätsels: Es gab nicht einen Kanal, über den eine Lohnsenkung auf die Güter- und Arbeitsmärkte wirkt, sondern es gibt immer zweivollkommen unterschiedliche Kanäle: den Binnenmarktkanal und den Exportkanal. Der erste war ein Desaster – nicht zuletzt für die herrschende Lehre –, der zweite begründete die scheinbare Erfolgsstory Deutschlands.

Dass es die erwarteten binnenwirtschaftlichen Wirkungen nicht gegeben hat, kann man daran erkennen, dass die binnenwirtschaftliche Nachfrage nicht gestiegen ist. Die neoklassische Idee zur Beseitigung von Arbeitslosigkeit durch Lohnsenkung oder Lohnmoderation beruht ja auf der Vorstellung, dass im Falle einer Lohnsenkung (oder auch eines Zurückbleibens der Reallöhne hinter der Produktivität) die Unternehmen beginnen, ihre Produktionsprozesse umzustrukturieren, indem sie die nun (relativ) billigere Arbeit vermehrt einsetzen und damit das relativ teurere Kapital (dessen Preis sich nicht geändert hat) ersetzen. Diese Substitution von Kapital durch Arbeit wird, so die “Hoffnung”, tendenziell die Arbeitsproduktivität absenken bzw. langsamer steigen lassen, so dass keine rationalisierungsbedingten Entlassungen mehr erfolgen oder zumindest weniger.

Diese Substitutionsvorstellung ist aus verschiedenen Gründen vollkommen unrealistisch. Es sollte sich nämlich bei Gültigkeit dieser Theorie im Zeitablauf erkennen lassen, dass die Produktivität weniger steigt als in vergleichbaren Ländern, die keine Lohnzurückhaltung betrieben haben. Das ist im Vergleich zu Frankreich nicht der Fall. In Deutschland stieg die Produktivität weiter in einem Tempo, das dem Tempo vor dem Lohnbruch und dem Frankreichs sehr ähnlich war, wo es keine Lohnmoderation gegeben hatte. Wenn aber die Produktivität wie in Deutschland weiter steigt, ist es von vorneherein klar, dass die Substitutionsthese nicht empirisch belegbar ist. Dass die Beschäftigung zugenommen hat, ohne dass die Binnennachfrage dazu passend gewachsen ist, kann man nur mit der gestiegenen Auslandsnachfrage erklären.

Würde die Neoklassik einen Beitrag zur Erklärung der Wirklichkeit leisten, müsste man zudem beobachten, dass eine Lohnsenkung sofort von positiven Beschäftigungseffekten voll ausgeglichen wird. Wenn also die Reallöhne pro Stunde – statt um zwei Prozent zu steigen – stagnieren, müsste die Beschäftigung (die Zahl der Stunden) unmittelbar um zwei Prozent zulegen. Nur in diesem Fall bliebe die reale Lohnsumme gleich und folglich wäre nur in diesem Fall ein negativer Nachfrageeffekt im Inland auszuschließen.

Kommt es aber zu einem negativen Nachfrageeffekt, wirft der den gesamten von den neoklassischen Ökonomen erwarteten positiven Beschäftigungseffekt der Lohnmoderation über den Haufen. Denn die Unternehmen disponieren ganz anders, als von der Neoklassik erwartet, wenn fast zeitgleich mit dem Lohnrückgang auch die Nachfrage sinkt. Dass das so ist, liegt unabhängig vom Rationalisierungseffekt nahe, weil die Arbeitnehmer sich bei einer Lohnkürzung sofort auf ihre neue Situation einrichten, also ihre Nachfrage den gekürzten Einkommensperspektiven anpassen. Das Unternehmen zahlt dann zwar niedrigere Löhne, als es sonst der Fall gewesen wäre, es hat aber auch eine weniger gute Auslastung seiner Kapazitäten.

Das bedeutet, dass in einer Wirtschaft wie der deutschen, wo die Produktivität trotz Lohnmoderation weiter gestiegen ist, die Binnennachfrage aber weniger zulegte als die Produktivität, der neoklassische Effekt definitiv nicht eingetreten ist. Damit war die Lohnmoderation ein Misserfolg, ganz gleich, was sonst noch passiert ist. Es bleibt folglich allein der Exportkanal, der das Land trotz relativ gesunkener Löhne “erfolgreich” (gemessen an der Arbeitsmarktstatistik) machen konnte.

Was wäre ohne die „Reformen“ passiert?

Hätte man in Deutschland die Binnennachfrage nicht geknebelt, sondern die Stundenlöhne der Produktivität folgen lassen, wäre die Binnennachfrage besser gelaufen und das europäische Chaos wäre ausgeblieben. Die deutschen Exporte und damit die deutschen Exportüberschüsse wären niemals so durch die Decke gegangen, wie sie es sind, und damit wäre niemals eine so hohe Auslandsverschuldung der EWU-Partnerländer eingetreten, wie es geschehen ist. Zudem wären die Partner in viel geringerem Maße auf die in Europa geächtete „Schuldenpolitik“ des Staates angewiesen.

Es kann gar keinen Zweifel daran geben, dass ein ohnehin schon offenes Land, dem es in einer Währungsunion gelingt, seine Nachbarn massiv zu unterbieten, früher oder später daraus Vorteile in Form von Leistungsbilanzüberschüssen zieht, wenn die Nachbarn nicht rechtzeitig dagegenhalten. Wir wissen allerdings, dass diese Erfolge nicht von Dauer sind. Weil die Nachbarn früher oder später den Offenbarungseid leisten oder sich in gleicher Weise verhalten müssen, ist mit der Lohnsenkungsstrategie langfristig nichts zu gewinnen.

Das Gegenteil ist der Fall und man kann es jetzt in Europa klar erkennen: Der Anpassungsprozess wird auf längere Frist auch für den ersten Lohnsenker sehr teuer. Denn die Lohnsenkung, zu der die Defizitländer gezwungen sind, vermindern deren Nachfrage, so dass auch die Nachfrage nach den Produkten des ersten Lohnsenkers zurückgeht. Und der sitzt mittlerweile auf einer falschen, weil auf einer extrem export-orientierten Wirtschaftsstruktur. Dass die export- und autolastige Struktur darüber hinaus auch noch in Hinblick auf die allseits anerkannten Erfordernisse des Klimaschutzes fatal ist, macht die Lage für Deutschland noch dramatischer.

So bleibt insgesamt ein einfaches Fazit: Weder in Sachen Wachstum noch in Sachen Arbeitsplätze ist die Lohnsenkungsstrategie erfolgreich, weil sie nur über den niemals nachhaltigen Exportkanal wirkt. Wer nachhaltig Beschäftigung schaffen will, muss für eine dynamische Entwicklung der Nachfrage innerhalb der Wirtschaft eines Landes selbst sorgen. Steigt dann mit den Sachinvestitionen die Produktivität, müssen die Löhne so stark zulegen, dass die Nachfragedynamik in den Augen der Unternehmen so kräftig ist, dass auch Investitionen lohnen, die weit über die aktuelle Auslastung der Kapazitäten hinausreichen. Dann entstehen zusätzliche Arbeitsplätze, mit denen man bestehende Arbeitslosigkeit abbauen kann.

Die Agenda-Politik hat genau das nicht zustande gebracht, sondern nur den primitiven Weg über den Export der Arbeitslosigkeit in die Nachbarländer gewählt. Und der, das sollte man niemals vergessen, war nur möglich, weil zufällig gerade Währungsunion in Europa war. Hätte Deutschland die D-Mark noch gehabt, wäre die über kurz oder lang aufgewertet worden und der Hartz-Spuk wäre schnell zu Ende gewesen.

Was folgt?

Will man den zentrifugalen Kräften in Europa begegnen, muss Deutschland mit einer Rücknahme seiner Reformen und einer Normalisierung der Lohnentwicklung vorangehen. Deutschland würde bei einem Exitszenario Italiens oder Frankreichs wirtschaftlich ohne Zweifel hart getroffen. Es müsste damit rechnen, dass seine in extremer Weise auf den Export ausgerichtete Produktionsstruktur, die sich in den Jahren der Währungsunion gebildet hat, einer harten Anpassung unterzogen wird. Schon jetzt zeigt die deutsche Rezession, wie anfällig das Land für exogene Schocks ist.

Die Grundentscheidung für den Euro kann auch heute noch mit guten wirtschaftlichen Argumenten gerechtfertigt werden. Die dominierende ökonomische Theorie aber hat diese Argumente von Anfang an ignoriert und politisch desavouiert. Aufgebaut auf monetaristischen Vorstellungen in der Europäischen Zentralbank sowie kruden Ideen zum Wettbewerb von Nationen im größten Mitgliedsland konnte die Währungsunion nicht funktionieren. Alle, die Europa als politische Idee retten wollen, müssen nun erkennen, dass das nur mit einer anderen Wirtschaftstheorie und einer aus ihr folgenden anderen Wirtschaftspolitik zu schaffen ist. Nur wenn die Teilhabe aller Menschen am wirtschaftlichen Fortschritt unter allen Umständen gewährleistet und dem Wettkampf der Nationen abgeschworen wird, kann die Idee eines friedlich geeinten Europas gerettet werden,